Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.

La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.

Benvenuti e buona visione.

Non succede spesso che si parli di pubblicità fuori dal mondo della pubblicità. È successo sabato 20 ottobre a Reggio Emilia. La cornice è una conferenza TED. L’oratore è Giuseppe Mazza, il tema è l’onestà nell’adv. Per chi non c’era, ecco il testo integrale dell’intervento.

Io penso questo: pubblicità e onestà sono la coppia perfetta per il nuovo tempo che abbiamo davanti. In questo mio intervento voglio spiegare perché questa unione è molto più che possibile. È inevitabile.

Molta gente è maldisposta nei confronti della pubblicità per un motivo semplice: perché pensa che la pubblicità non dica la verità. Che niente nella pubblicità sia vero. E che la pubblicità sia il contrario della verità. E dunque dell’onestà.

Non a caso ormai in Italia per denigrare il provvedimento di un governo diciamo che è uno spot, o che quel politico non molto credibile è un pubblicitario e parla per slogan.

Nella pubblicità italiana si sentono difatti dialoghi che nella vita reale non sentirete mai. Persone che si parlano dicendosi cose del tipo: “Ma come, non lo sai? Da oggi lo trovi nel banco frigo!”. Oppure: “Ho voglia di qualcosa di buono, sì, ma con il giusto equilibrio”. Nessuno al mondo parla in questo modo. Non esistono quelle persone. Eppure qualcuno le ha immaginate. Com’è successo?

Dove nasce la difficoltà della pubblicità che vediamo ogni giorno nel parlare un linguaggio di verità? Come mai non riesce a essere onesta? Cosa potrebbe diventare se lo fosse? Questo secondo me è oggi uno dei temi decisivi, perché condensa il nostro rapporto con l’economia, con il mercato e quindi anche con la nostra comunità.

Vengono fornite molte spiegazioni, ma io oggi voglio proporvene una in particolare. Secondo me, la vera muraglia che ci separa dalle verdi praterie della verità, e che fa sì che il linguaggio della pubblicità sia così falso, così poco onesto, ha un nome molto semplice che conoscete già. Si chiama pregiudizio.

Il pregiudizio, le verità presunte, che sembrano di granito e invece sono di sabbia. Le idee preconcette, pigre, le certezze mai sottoposte a verifica, le formule considerate sacre in realtà farlocche.

Cominciamo da una storia vera. Mesi fa abbiamo intervistato per Bill un pubblicitario egiziano di grande talento. Ci ha raccontato questo. Prima della rivoluzione, quando lui proponeva le sue bellissime idee per delle campagne pubblicitarie, i clienti gli rispondevano: “Il consumatore è troppo stupido, non capirà”. E le proposte venivano bocciate.

Poi, un giorno, arrivano i moti di piazza Tahrir, la rivolta popolare, la caduta di Mubarak, le elezioni. Ora però, all’improvviso, quegli stessi clienti davanti alle proposte del nostro pubblicitario rispondevano: “Attento, i consumatori sono più in gamba di quanto si pensi”. Avevano cambiato idea.

Eppure con quanta sicurezza, fino a pochi giorni prima, si rifiutavano anche solo di pensarlo. Come se sapessero già tutto, come se conoscessero la strada meglio di chiunque altro. Il consumatore non capisce, quante volte in Italia l’abbiamo sentito dire? Anche noi, qui, come in Egitto. E invece questi famosi consumatori non sono altro che persone. E le persone, guarda un po’, hanno un debole per chi li rispetta.

Da questo piccolo episodio ricavo due conclusioni, anzi tre.

La prima: il modo in cui una marca si rivolge al pubblico rispecchia la sua idea di pubblico. Le campagne pubblicitarie che rivolgiamo alla gente sono ciò che pensiamo della gente. Rispecchiano cioè la solidità del nostro pregiudizio. Se la marca pensa che il pubblico sia composto da primati gli darà pubblicità che parla con i verbi all’infinito. Se invece pensa di avere davanti degli uomini, si rivolgerà loro con un linguaggio certo immediato ma più evoluto, usando emozione, ironia, buon gusto e via dicendo.

La seconda: il mondo delle merci accetta di parlare un linguaggio più rispettoso, più autentico, più onesto solo quando pensa che gli convenga farlo. Altrimenti, finché non sbatte la faccia su qualche fatto nuovo, continua a percorrere la strada che considera più facile e redditizia, anche se questo significa comunicazione brutta o invisibile. E, a quanto sembra, cioè a giudicare da quasi tutta la pubblicità che vediamo, l’idea che le marche hanno degli italiani non sta cambiando. E non è granché.

Terza conclusione, forse la più importante: nessuno ha vere certezze sulla vendita e sul consumo. Sì, il mercato è pieno di specialisti dal piglio sicuro, ma credetemi: se la formula esatta fosse nelle mani di qualcuno, questa recessione neanche esisterebbe. Acquisti e vendite non avrebbero mai flessioni. È chiaro che ci sarà sempre chi vende certezze, e alimenta il mito del persuasore occulto, ma la più solenne smentita adesso è ogni giorno intorno a noi. La nostra epoca è la prova provata di quanto tutte queste leggende sui cosiddetti consumatori, questi pregiudizi su come sono fatti, su cosa capiscano e cosa no, non abbiano in nessun modo evitato il disastro.

Il mercato è un mondo incerto, molto più di quanto non facciano pensare tutte quelle presunte sicurezze. Oggi più che mai. E lo è perché è fatto di uomini. Il suo elemento prevalente non è il denaro: è l’uomo. Però questa incertezza, questa impossibilità di prevederlo fino in fondo, non dovrebbe far paura. È meraviglioso che sia così. Ecco perché credo che questi anni stiano dimostrando che stare sul mercato non vuol dire ostentare ridicole sicurezze ma, semplicemente, imparare a parlare all’uomo.

Parlare all’uomo. Sembra difficile? Lo è. Bisogna essere bravi per riuscirci. Ma, vista la situazione attuale, provarci è solo ragionevolezza, non è utopismo.

Tanto più perché invece è possibile. Guardate cosa può fare il linguaggio pubblicitario. Voglio mostrarvi dei lavori non miei, pezzi di comunicazione che arrivano da differenti periodi della storia della pubblicità, lavori che mi fanno amare questo lavoro.

Con il primo esempio siamo ancora in Nord Africa. Questa è infatti un’azione ideata da un’agenzia tunisina, Memac Ogilvy. È appena caduto il despota Ben Ali, tra poco ci saranno le prime elezioni libere. Ma un giorno, in una via di Tunisi, la gente si ritrova proprio davanti a una gigantografia di Ben Ali, sorridente come niente fosse. Dopo le prime reazioni di stupore – ma non ce ne eravamo liberati? – i più arrabbiati si organizzano e tirano giù il manifesto. Così scoprono una scritta: “La dittatura può tornare. Andate a votare”.

L’agenzia riprende la scena, la posta sul web e la notizia si diffonde all’istante. Prima di questa azione la partecipazione al voto era prevista minore del 60%, e l’affluenza reale superò invece l’80%.

Però so già cosa state per dirmi: questi sono temi civili. Certo, che parlano all’uomo. È bello che il linguaggio della pubblicità possa produrre fatti del genere, che possa essere così autentico, persino utile. Ma quando si tratta di aziende? Lì ti voglio. Quando devi parlare di marche.

Eccovi allora un altro commercial. Questo è di qualche tempo fa, lo firmò la Saatchi. E’ una banca inglese, la Cooperative Bank. Parla un linguaggio strettamente commerciale, ma veicola dei valori collettivi. Che toccano chiunque.

Ecco, cominciate a vederlo: si può fare. Il linguaggio della pubblicità può vivere nel mondo reale, può parlare agli uomini. Ma anche qui, lo so, si può sollevare qualche dubbio: si tratta pur sempre di una banca sui generis, basata su valori solidaristici. Non è la normalità. Mostrami, cara pubblicità, quello che sai fare con i prodotti che la gente compra tutti i giorni.

Ora vi mostro qualche esempio, degli annunci risalenti agli anni sessanta.

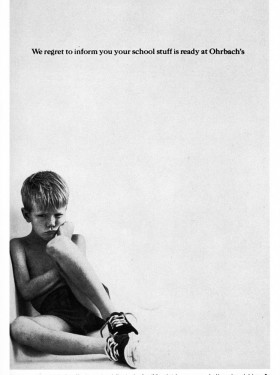

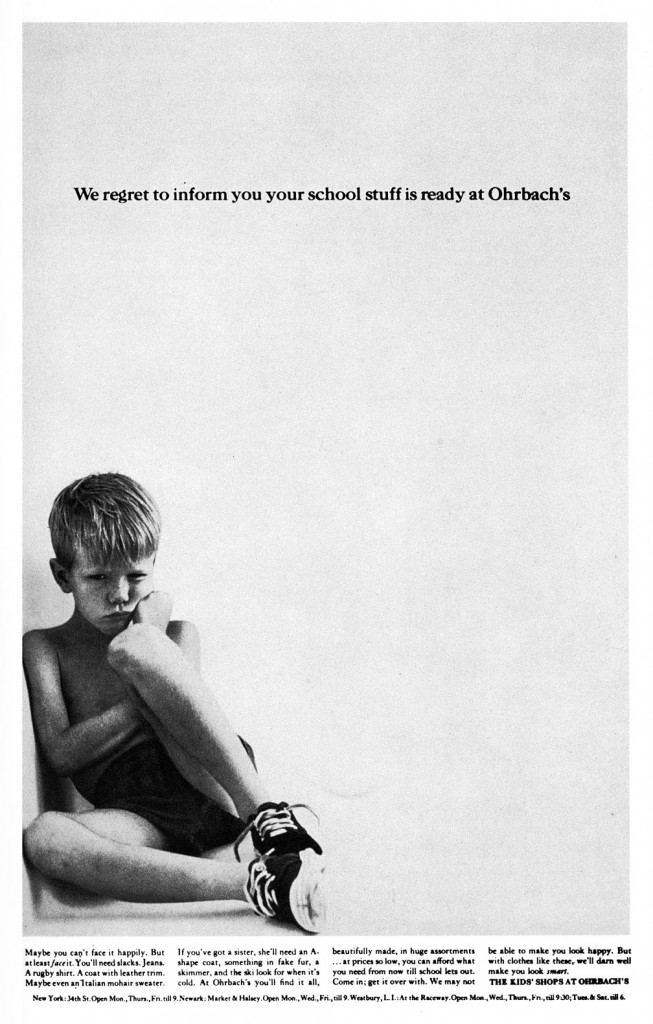

Parliamo di prodotti per bambini, una delle categorie merceologiche attualmente peggio messe in Italia. Arriva ottobre, si torna a scuola. E questa è la campagna di un grande magazzino. Come se fosse Standa o Upim.

“Siamo spiacenti di comunicarti che il tuo materiale scolastico è pronto da Ornbach.”

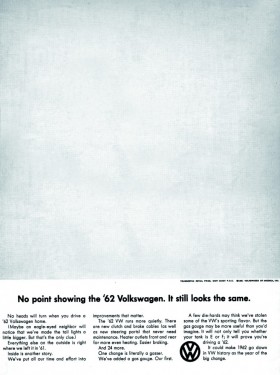

Sincerità e ironia. Oppure, parliamo di automobili.

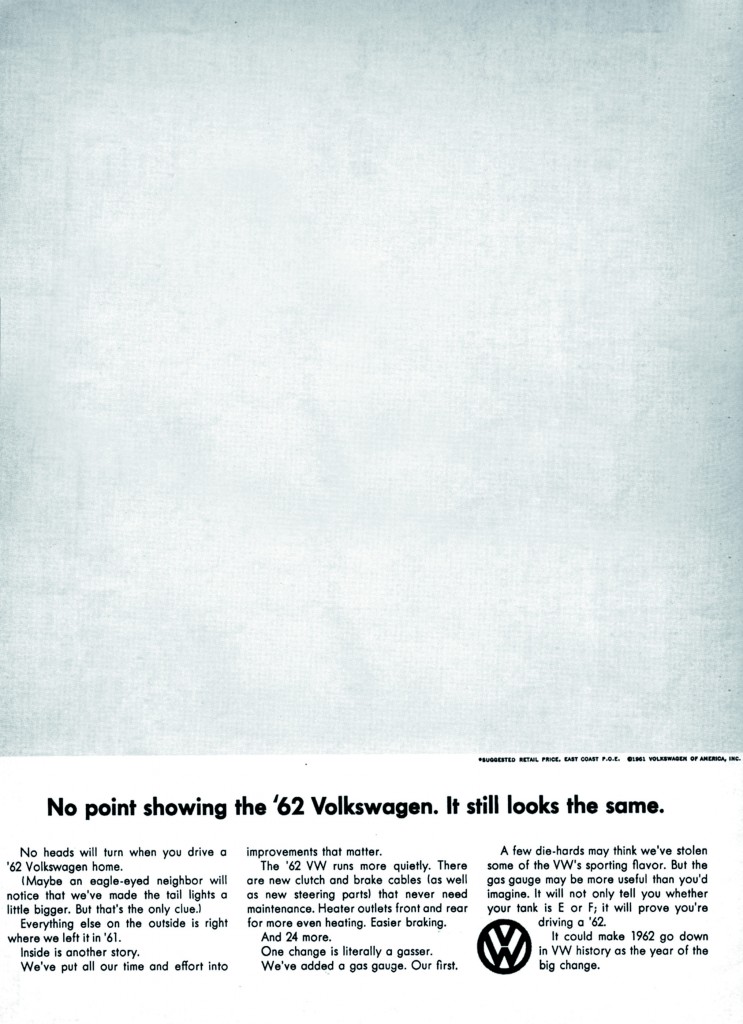

“Non c’è niente da far vedere nella Volkswagen del 62. È sempre la stessa”

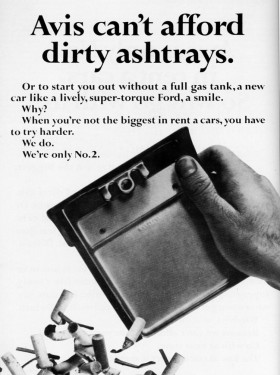

Oppure, parliamo di noleggio di automobili.

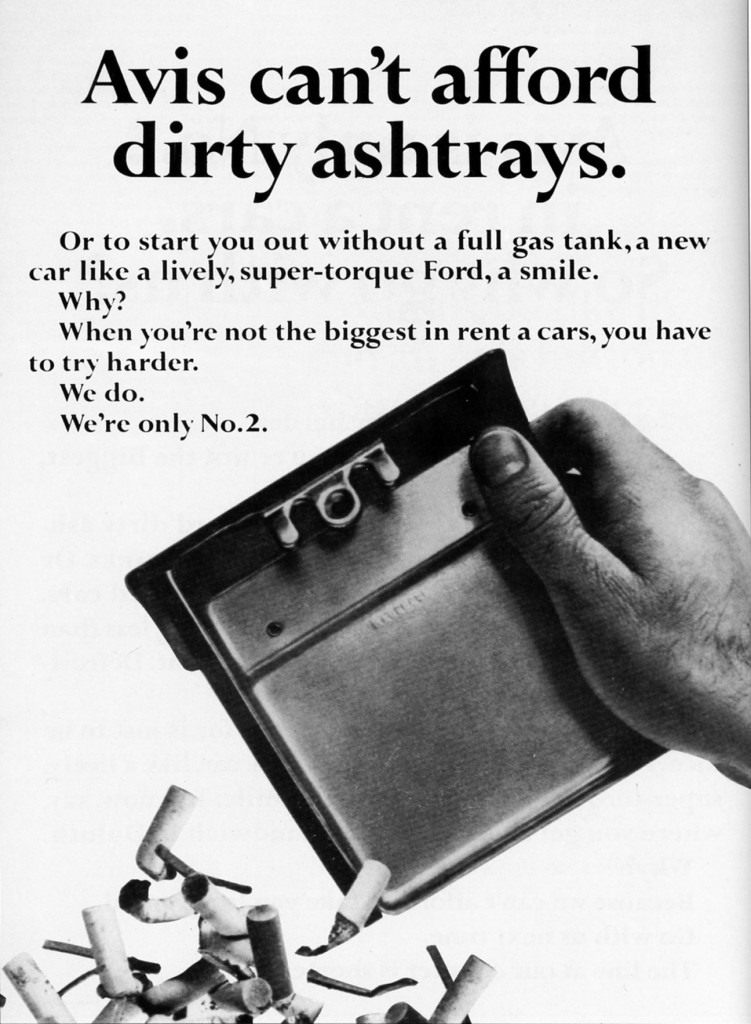

Negli anni sessanta in America il leader dell’autonoleggio era Hertz. Questo è un annuncio di Avis, altra azienda del settore. Vi leggo il testo.

“Avis non può permettersi portacenere sporchi. Oppure di farvi partire senza il pieno di benzina, o senza un’auto nuova di zecca e con sorriso. Perché? Perché quando tu non sei il numero uno nel noleggio delle auto, tu devi mettercela tutta. Noi lo facciamo. Perché noi siamo soltanto i numeri 2.”

Quale marchio oggi direbbe apertamente e con questa limpidezza di non essere il leader?

Onesta e pubblicità significano sincerità, rispetto dell’intelligenza, humour, umanità, e patti chiarissimi da proporre. Non ai consumatori ma alle persone. Significa non alimentare sentimenti di inadeguatezza. Significa non parlare linguaggi di potere.

Non sono neanche idee mie. E’ un’idea di pubblicità alla quale erano arrivati dei giganti del secolo scorso come Bill Bernbach o Howard Gossage. Ma allora si era negli anni sessanta, e nell’esplosione di ricchezza di quell’epoca si guardò a loro come a degli eccentrici. Sì, avevano dimostrato di saper creare successo per i loro clienti, ma vennero considerati fondamentalmente degli anticonformisti.

Noi oggi invece guardiamo a loro come a dei geniali anticipatori, che avevano capito quanto il consumo avrebbe creato il bisogno di più umanità, e non di meno.

Io credo che questo nostro nuovo mondo, così wikileaks, così consapevole, connesso, nel quale mentire non ha più senso, sia la grande occasione per un’altra pubblicità. Visto che può esserlo, oggi la pubblicità DEVE essere onesta, umana, vera. Deve saper scendere dal suo piedistallo di finzioni. Questi anni sono la sua grande occasione. Se non servirà a creare relazioni di fiducia, diventerà il nulla. Non sarà più niente. E piano piano trascinerà nell’irrilevanza le marche incapaci di adeguarsi.

Se invece riuscirà a farlo, proprio lei, proprio la pubblicità sarà l’uscita principale da questo periodo che chiamiamo crisi. Perché sarà la voce di un’industria capace di parlare all’uomo. Un’industria le cui parole sono accompagnate da scelte. In una parola, un’industria onesta.

C’è però un’ultima questione che può essere posta.

Questa: se anche quest’altro tipo di pubblicità di cui abbiamo parlato, più vera, più emozionante e sincera, arrivasse al massimo grado della gradevolezza, dell’onestà e del rispetto, non l’avrebbe fatto solo e soltanto per vendere? Magari ora si esprimerà senza arroganza, con tutta l’incertezza e il fattore umano che vuoi, ma ancora una volta non sarà per venderci qualcosa?

Quello che allora vi propongo è di essere anche noi onesti con la pubblicità.

Ci dispiace che le industrie chiudano e la gente vada a casa. Ascoltiamo preoccupati i tg quando dicono che i consumi interni calano. Vorremmo che la nostra economia andasse meglio.

Ma d’altra parte consideriamo in sé amorale proporre l’acquisto. Guardiamo con sospetto il vendere, anzi la vendita in quanto tale, e per noi non fa differenza se è onesta o se non si preoccupa affatto di esserlo. Però in quel momento stiamo anche parlando di qualcosa che riguarda le aziende e le persone molto da vicino.

Io dico che dobbiamo essere onesti anche noi, riconoscere che il linguaggio pubblicitario ha un ruolo sociale anche quando è applicato alle merci e non solo quando si occupa di temi civili o politici.

Stiamo usando il linguaggio pubblicitario un po’ come il cervello: solo in piccola parte e per fargli fare sempre le stesse cose.

Chiediamo alla pubblicità di essere onesta, visto che ne è capace. Chissà, forse potremo anche smettere di odiarla.

Tag: 20 ottobre, Advertising, Giuseppe Mazza, onestà, pubblicità, Reggio Emilia, TED

non so come ringraziarti per questo pezzo, Giuseppe. ho rimandato la lettura fino al momento in cui potevo soppesare con calma le parole e gli argomenti. sarò personale e spero di non essere troppo sentimentale nel commento.

mi ha molto colpito perché io ho scelto questo lavoro anni fa deliberatamente: non perché “faceva figo” o “si facevano i soldi” né me l’ha consigliato mio padre (era operaio) né avrei voluto scrivere romanzi ma non sapevo come farlo.

avevo diciassette/diciott’anni e dal tram (ricordo ancora a quale fermata di quale linea) ho visto un poster Coin. “effetto eureka” sono reso conto che parole e impostazione visiva così poetiche e leggere non potevano essere l’opera di un uomo d’azienda, per quanto illuminato. e quando in libreria poco tempo dopo ho trovato il libro “Cos’è la Pubblicità” di Gian Paolo Ceserani l’ho comperato e divorato, scoprendo ruoli e specializzazioni di un’agenzia di pubblicità.

ho scritto all’autore -che si qualificava come pubblicitario praticante- presso la casa editrice, Mondadori. qualche settimana dopo ho trovato nella casella della posta una lettera di Ceserani che m’invitava nel suo studio. nella lettera diceva qualcosa come: “qualcosa istintivamente mi dice che tu sei tagliato per questo mestiere…”. nello studio pieno di libri continuò “…è un mestiere strano -un po’ scrittore, un po’ divulgatore e ovviamente ha una finalità commerciale. ma riesci a farlo bene solo se commerciale riesci a non essere per diventare un anticipatore di sogni possibili (non disse così ma il senso era quello). ora sei troppo giovane e finisci il liceo. anzi, finisci l’università perché non c’è nulla di peggio di un pubblicitario ignorante…” …e così feci.

mi sono domandato negli anni il perché di questa mia scelta è l’ho attribuita alla sindrome di Robin Hood (o riduzione del danno). infatti, poco tempo dopo, una pagina delle camicie Rodrigo con una donna di colore nuda a fianco di un manager burino (copia sgraziata delle camicie Hathaway?) mi fece infuriare. e mi confermò che c’era bisogno di lavorare –con anima pulita- piuttosto che lasciare la comunicazione commerciale in mano a fascisti o razzisti.

oltre che onesta, insomma, la pubblicità può essere anche etica. l’onestà prende molte strade: è stata lezione di tanti maestri e fratelli maggiori (ad esempio Sedelmaier o Enrico Sannia la facevano trasparire dal casting) e le campagne ricche di humour non hanno bisogno di onestà: basta far leva sull’intelligenza del pubblico.

certo con l’arrivo della TV commerciale in Italia il peso si è spostato dalla qualità alla qualità (e dalle Agenzie ai Centri Media) con un’ipervalorizzazione del luogo comune e del qualunquismo che ha distrutto una nazione …e persino lo spirito critico del pubblico. uno degli slogan giudicati “creativi” da Berlusconi nei ’90 è stato “Mitsubishi mi stupisci”: ovviamente posizionamento, insight e strategia sono valori estranei a questo ritorno forzato all’ignoranza.

la battaglia per l’onestà in pubblicità difende l’intelligenza ed è una scelta politica.