Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.

La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.

Benvenuti e buona visione.

Sul nuovo numero, pubblichiamo una rarità: qualcuno che parla male di Bernbach.

Un inedito, privatissimo, Bill raccontato dalla donna che lavorò nelle pubbliche relazioni della DDB. Un estratto da un libro che nasce per raccontare gli altarini del mito Bernbach e finisce per capitolargli davanti. Cominciando dalla storia di un libro che non arrivò mai.

«Tra l’idea e la realtà […] Cade l’Ombra».

(Th.S. Eliot)

La segretezza, le tensioni, le finzioni e le aspettative disilluse che si sarebbero evidenziate nella differenza tra immagine e realtà sono forse maggiormente avvertibili esaminando l’episodio noto come “il libro di Bill Bernbach”. Nel 1966 il libro di David Ogilvy Confession of an Advertising Man (trad. it. Confessioni di un pubblicitario. Lupetti, Milano 1989) entrò nella classifica dei best seller.  Qualche anno prima Rosser Reeves, direttore della Ted Bates e cognato di Ogilvy, aveva lasciato il segno con un libro intitolato Reality in Advertising (trad. it. I miti di Madison Avenue. Lupetti, Milano 1988). Il pubblico sembrava incuriosito dall’argomento pubblicità. Quale sarebbe stato il prossimo pubblicitario a guadagnarsi la classifica? Alla fine degli anni Sessanta un grande editore avvicinò Walter Carlson, già titolare di una rubrica per le notizie di pubblicità del New York Times, con la proposta di scrivere un libro con, per o su Bill Bernbach oppure sull’affascinante Mary Wells. Carlson decise all’istante per un libro su e con Bernbach.

Qualche anno prima Rosser Reeves, direttore della Ted Bates e cognato di Ogilvy, aveva lasciato il segno con un libro intitolato Reality in Advertising (trad. it. I miti di Madison Avenue. Lupetti, Milano 1988). Il pubblico sembrava incuriosito dall’argomento pubblicità. Quale sarebbe stato il prossimo pubblicitario a guadagnarsi la classifica? Alla fine degli anni Sessanta un grande editore avvicinò Walter Carlson, già titolare di una rubrica per le notizie di pubblicità del New York Times, con la proposta di scrivere un libro con, per o su Bill Bernbach oppure sull’affascinante Mary Wells. Carlson decise all’istante per un libro su e con Bernbach.

Bernbach ascoltò con interesse la proposta di Carlson per portare a pubblicazione un libro su Bernbach. Carlson era amichevole e riservato, ma anche professionale in modo rassicurante. L’esperto giornalista del Times aveva scritto spesso e con ammirazione su Bernbach e sull’agenzia nella sua rubrica. Inoltre un saggio sulla pubblicità non firmato apparso nell’annuario dell’Enciclopedia Britannica del 1967, un encomio alla “scuola di Bernbach”, si rivelò essere scritto da Carlson. L’idea aveva fascino: meno lavoro per Bernbach, e Carlson scriveva bene. Inoltre, fatto non da poco, era esterno all’agenzia. Bernbach non avrebbe potuto chiedere a qualcuno dell’agenzia di fare quello che proponeva Carlson. Avrebbe diminuito il proprio status all’interno dell’agenzia, o avrebbe elevato il collaboratore a un livello troppo alto. Gli avvocati si unirono alla discussione. Le speranze di Carlson si rafforzarono. Il potenziale era notevole: il grande prestigio di essere co-autore di Bernbach, e i diritti d’autore consistenti e durevoli. I pensieri di Bernbach correvano però su un binario diverso.

Anni dopo Carlson disse che l’accordo fallì sulle percentuali delle royalty. Sapendo che avrebbe fatto più del cinquanta per cento del lavoro, chiese metà delle royalty. Bernbach rifiutò. Può darsi. Nessuno ha mai descritto Bernbach di manica larga. Ma un avvocato coinvolto nella negoziazione aveva un ricordo diverso: la trattativa non crollò sui soldi ma sui credit. Come richiesta minima l’ex giornalista del Times voleva la dicitura “come raccontato a Walter Carlson” scritta sotto il nome di Bernbach. Non a caratteri piccoli da qualche parte nel libro, ma ben leggibile sulla copertina. Forse Bernbach aveva immaginato il progetto come puro ghostwriting.  I giornalisti lo facevano spesso per le persone famose, discretamente e per una piccola percentuale di royalty o, più frequentemente, per un compenso fisso. Nessuna traccia della loro mano si trovava nel libro che avevano prodotto per conto terzi. Bernbach poteva anche aver pensato di citare il nome di Carlson nei ringraziamenti. Qualcosa come “Grazie anche a Walter Carlson, senza il cui aiuto nel mettere insieme il materiale… ecc”. L’uomo che aveva lottato contro il Times per ottenere pieno riconoscimento sulla pubblicità Ohrbach del gatto, difficilmente avrebbe accettato la firma di un altro sul proprio libro. Ma a Carlson (la cui moglie era una reporter economica investigativa) fu detto che il problema erano i soldi. La trattativa terminò. Carlson era profondamente deluso. I colleghi di Bernbach non si accorsero di niente. Non avevano idea, né allora né successivamente, che la trattativa fosse stata avviata.

I giornalisti lo facevano spesso per le persone famose, discretamente e per una piccola percentuale di royalty o, più frequentemente, per un compenso fisso. Nessuna traccia della loro mano si trovava nel libro che avevano prodotto per conto terzi. Bernbach poteva anche aver pensato di citare il nome di Carlson nei ringraziamenti. Qualcosa come “Grazie anche a Walter Carlson, senza il cui aiuto nel mettere insieme il materiale… ecc”. L’uomo che aveva lottato contro il Times per ottenere pieno riconoscimento sulla pubblicità Ohrbach del gatto, difficilmente avrebbe accettato la firma di un altro sul proprio libro. Ma a Carlson (la cui moglie era una reporter economica investigativa) fu detto che il problema erano i soldi. La trattativa terminò. Carlson era profondamente deluso. I colleghi di Bernbach non si accorsero di niente. Non avevano idea, né allora né successivamente, che la trattativa fosse stata avviata.

Bernbach firmò un contratto personale con Harcourt Brace Jovanovich, accettando un consistente anticipo di 10.000 dollari. Investì i soldi in un fondo per i figli. Stavolta non c’erano fantasmi di scrittori a mettersi in mezzo. Questo era Bernbach che prendeva un impegno, firmava, accettava i soldi e li metteva da parte per il futuro dei figli. Una tale procedura possiede uno slancio intrinseco, e produce l’illusione di essere già a metà dell’opera. Bernbach giustamente sprizzava gioia mentre raccontava ai colleghi del contratto con un editore raffinato e famoso. Privatamente alcuni avevano dubbi fin dal principio. Vedevano Bernbach come un grande editor e un grande creatore di concept. «Un titolo è un’idea,» disse uno di loro, «non è scrivere».

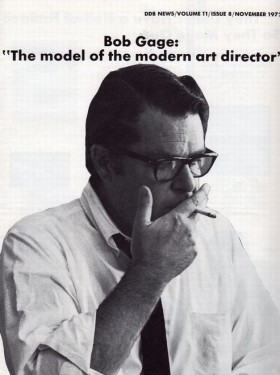

«Cosa succede negli altri 29 secondi?»  gli chiese una volta Bob Gage quando Bernbach gli offrì un’idea per uno spot di 30 secondi. Cosa sarebbe accaduto alle centinaia di pagine bianche da riempire per un libro? «Non lo scriverà mai» disse uno dei suoi collaboratori a un altro. «Oh sì, lo farà» rispose l’altro. «Non sopporterebbe di dover restituire tutti quei soldi». Bernbach mostrava fiducia nel progetto. “Come va?” gli chiedevano. “Alla grande. Sto buttando giù un sacco di roba” rispondeva allegramente. Bernbach teneva in alta considerazione i contratti. La promessa di un contratto l’avrebbe convinto a iniziare una negoziazione per la vendita dell’agenzia alla sua ex dipendente ed affascinante concorrente Mary Wells, nel 1974. Quando le trattative terminarono con nulla di fatto, i suoi timori furono placati da un contratto di dieci anni con Doyle Dane Bernbach (vedi il capitolo intitolato “Padri e figli”). Le esplosioni di sollievo e di euforia innescate da quel contratto erano sembrate eccessive ad alcuni, considerato che quella era la sua agenzia. Fino a quel momento Bernbach aveva avuto due decenni di celebrità, e l’ammirazione da parte del settore. Ma celebrità e ammirazione non necessariamente prevalgono sui dubbi e sulle incertezze degli anni precedenti. Il successo può anche agitare il dubbio riguardo ai propri meriti, il dubbio di valere meno della propria immagine. Un contratto confermava il merito. Quello con Harcourt Brace Jovanovich dimostrava che il mondo al di fuori della pubblicità credeva in lui. E questo rendeva più forte il suo credere in se stesso.

gli chiese una volta Bob Gage quando Bernbach gli offrì un’idea per uno spot di 30 secondi. Cosa sarebbe accaduto alle centinaia di pagine bianche da riempire per un libro? «Non lo scriverà mai» disse uno dei suoi collaboratori a un altro. «Oh sì, lo farà» rispose l’altro. «Non sopporterebbe di dover restituire tutti quei soldi». Bernbach mostrava fiducia nel progetto. “Come va?” gli chiedevano. “Alla grande. Sto buttando giù un sacco di roba” rispondeva allegramente. Bernbach teneva in alta considerazione i contratti. La promessa di un contratto l’avrebbe convinto a iniziare una negoziazione per la vendita dell’agenzia alla sua ex dipendente ed affascinante concorrente Mary Wells, nel 1974. Quando le trattative terminarono con nulla di fatto, i suoi timori furono placati da un contratto di dieci anni con Doyle Dane Bernbach (vedi il capitolo intitolato “Padri e figli”). Le esplosioni di sollievo e di euforia innescate da quel contratto erano sembrate eccessive ad alcuni, considerato che quella era la sua agenzia. Fino a quel momento Bernbach aveva avuto due decenni di celebrità, e l’ammirazione da parte del settore. Ma celebrità e ammirazione non necessariamente prevalgono sui dubbi e sulle incertezze degli anni precedenti. Il successo può anche agitare il dubbio riguardo ai propri meriti, il dubbio di valere meno della propria immagine. Un contratto confermava il merito. Quello con Harcourt Brace Jovanovich dimostrava che il mondo al di fuori della pubblicità credeva in lui. E questo rendeva più forte il suo credere in se stesso.

Gli anni passavano. “Come sta venendo?” gli chiedeva ogni sei mesi uno degli avvocati che si erano occupati dell’accordo. “Benissimo”, rispondeva Bernbach con entusiasmo. Anche Ned Doyle continuava a chiedere, fino al giorno in cui Bernbach gli disse con lo stesso entusiasmo che il suo editor alla casa editrice lo aveva informato che «Mr. Jovanovich se ne sarebbe occupato personalmente». «Immaginai» disse Doyle dopo la morte di Bernbach, «che l’editor si fosse arreso. Smisi di chiedere». L’editor voleva quello che gli editor vogliono sempre: aneddoti, idee fresche, un po’ di autobiografia, tutto quello che vale i soldi del lettore. Invece Bernbach gli diede materiale messo insieme dalle sue due segretarie tratto dal suo discorso standard, le sue lezioni per i corsi di economia, i cartoncini su cui annotava pensieri sull’arte della persuasione, e citazioni rilevanti di altri. Teoria, idee. Sempre dalla parte dell’industria e senza ricordi personali che dessero vita alle idee.

L’editor respinse il materiale come inaccettabile. Bernbach si impaludò nello scoraggiamento e nelle sue insicurezze. L’editor chiese di chiudere il progetto, ma il contratto rimase in vigore e Jovanovich era pronto a supervisionare un nuovo manoscritto proveniente da Bernbach. Ma non arrivò nessun manoscritto.

Il resto è su Bill 12.

Tag: Advertising, Bill 12, Bill Bernbach, Doris Willens, Nobody's perfect