Questa rivista è dedicata a William "Bill" Bernbach.

La sua visione della pubblicità - civile, mai banale, basata sulla verità - appare sempre più attuale.

Benvenuti e buona visione.

Su Bill numero 7 c’è un corposo speciale sull’adv italiano. E nello speciale c’è un corposo e appassionante saggio di Till Neuburg, che ripercorre la storia della comunità creativa prima ancora che si definisse tale. E qui sul sito, per voi, una corposa anteprima. Il resto è su Bill 07.

Negli anni Cinquanta del secolo scorso, in Italia la grafica non si chiamava ancora graphic design. Eppure, soprattutto a Milano, c’erano dei luoghi dove si produceva una comunicazione commerciale e industriale, di assoluta eccellenza. Tre esempi:

a) Lo Studio Boggeri, germogliato dalla passione e dalla profonda cultura del fondatore Antonio Boggeri (suonava in modo mirabile il violino), sin dal lontano 1933 aveva attratto l’entusiasmo e l’inventiva di almeno due generazioni di grafici importanti, italiani e stranieri: Walter Ballmer, Käte Bernhardt, Ezio Bonini, Aldo Calabresi, Erberto Carboni, Fortunato Depero, Franco Grignani, Max Huber, Giovanna Graf, Giancarlo Iliprandi, Lora Lamm, Enzo Mari, René Martinelli, Armando Milani, Bruno Monguzzi, Bruno Munari, Remo Muratore, il sottoscritto, Marcello Nizzoli, Bob Noorda, Hazy Osterwalder, Imre Reiner, Riccardo Ricas, Roberto Sambonet, Xanti Schawinsky, Saul Steinberg, Albe Steiner, Carlo Vivarelli, Heinz Waibl.

b) Tutto il materiale che oggi definiremmo below the line, i manifesti, le vetrine, gli stand fieristici, della Olivetti, della Pirelli e de La Rinascente, erano considerati dei riferimenti internazionali di valore assoluto – persino in paesi come la Svizzera, l’Olanda e l’Inghilterra, dove la grafica aveva radici storiche ben più profonde e consolidate.

c) Lo studio grafico italiano forse più famoso, la Unimark International di Massimo Vignelli, Bob Noorda e Salvatore Gregorietti (per due brevi anni anche con il sottoscritto), aveva sedi sia a New York che a Chicago e a Milano – forse allora l’unico centro mediterraneo dove la cultura visiva moderna cominciava a essere un valore assimilato. (…)

Questo era il contesto nel quale, nel 1967, cinque art director s’erano accorti che per comunicare qualcosa a più persone non c’erano solo l’Helvetica, la carta Fabriano e il formato Uni. Nei seminterrati della sempre aggiornatissima Libreria Salto in Via Visconti di Modrone, quella cinquina aveva scoperto gli annual inglesi e americani e, per giunta, i due stranieri di quella combriccola, s’erano pure appassionati alla grafica, alle foto e ai testi, di insolite testate, come Communication Arts, Fact, Queen, Town, Twen… ma soprattutto alle stramberie di un finto inglese di nome Charlie Saatchi… e di un’agenzia ebrea/tedesca/italo/greca/irlandese di New York che avrebbe messo completamente sottosopra il “nostro” modo di vivere e vedere la pubblicità. Quel quintetto squinternato era formato da Horst Blachian, Giancarlo Iliprandi, Flavio Lucchini, Pino Tovaglia e dal sottoscritto. Era nato il primo Art Directors Club a sud di Ponte Chiasso.

Organizzammo un annual e una mostra alla Rotonda di Via Besana, presentando i lavori di sessanta professionisti, che diventarono automaticamente i primi soci. Qualcuno di quei giovanotti frequenta tuttora il nostro giro: l’allora Wunderkind tedesco Michael Göttsche, i grafici Giancarlo Iliprandi e Titti Fabiani, il designer Enzo Mari, il grafico e futuro editore Franco Maria Ricci nonché il socio oggi più anziano dell’ADCI (il sottoscritto). Però, consultando l’indice dei nomi che figuravano in quella partitura, c’era qualcosa di stonato: il Club era un impianto stereo dotato di un solo canale. Mancavano i copywriter.

Per motivi puramente storici (non certo discriminatori), in tutto il mondo le sigle delle associazioni dei creativi pubblicitari, menzionano solo l’art direction o il design. Invece da noi, quei modelli apparentemente monchi (“ADC” oppure “D&AD”), venivano talmente presi alla lettera che, nonostante una rissa che avevo scatenato quando divenni presidente di quella setta, la maggioranza si ostinò a non volere i copy tra gli iscritti. Così, per scuotere quel dormitorio della creatività, in quel “mio” anno organizzai una giuria interamente straniera. Invitai Ben Nash (TV-Head della Ogilvy & Mather, Frankfurt), Don Estey (Capo della sede londinese della Lee. N. Lacy Productions), Giorgio Gomelsky (Presidente Paragon Records di Londra), Brian Tattersfield (Partner della Minale Tattersfield Designers), Lindsay Dale (Copy Supervisor della Collett Dickenson Pearce di Londra), David Cunniff (Copywriter Supervisor della DDB di Düsseldorf) e Al Sklower (partner dell’agenzia Spade & Archer, Milano). Infatti, nella sezione Cine/TV, non diedero alcun premio (!).

Allora, tra i direttori creativi il ridicolo lessico da generali quattrostelle (Officer, Executive, Chief, Emea, Worldwide), non era ancora di moda. Basta dire che, da semplice Supervisor Cuniff aveva scritto gli annunci Volkswagen usciti in Germania, che Dale era stato l’autore di parecchi spot “Hamlet Cigars”, che Estey aveva prodotto lo spot “Prison” per l’Alka-Seltzer con George Raft, che Tattersfield avrebbe disegnato i logo Harrods, dei Giochi Olimpici di Sidney e dei treni Eurostar, che Gomelsky era stato il primo manager dei Rolling Stones e aveva portato al successo gente come gli Yardbirds, Brian Auger e Vangelis.

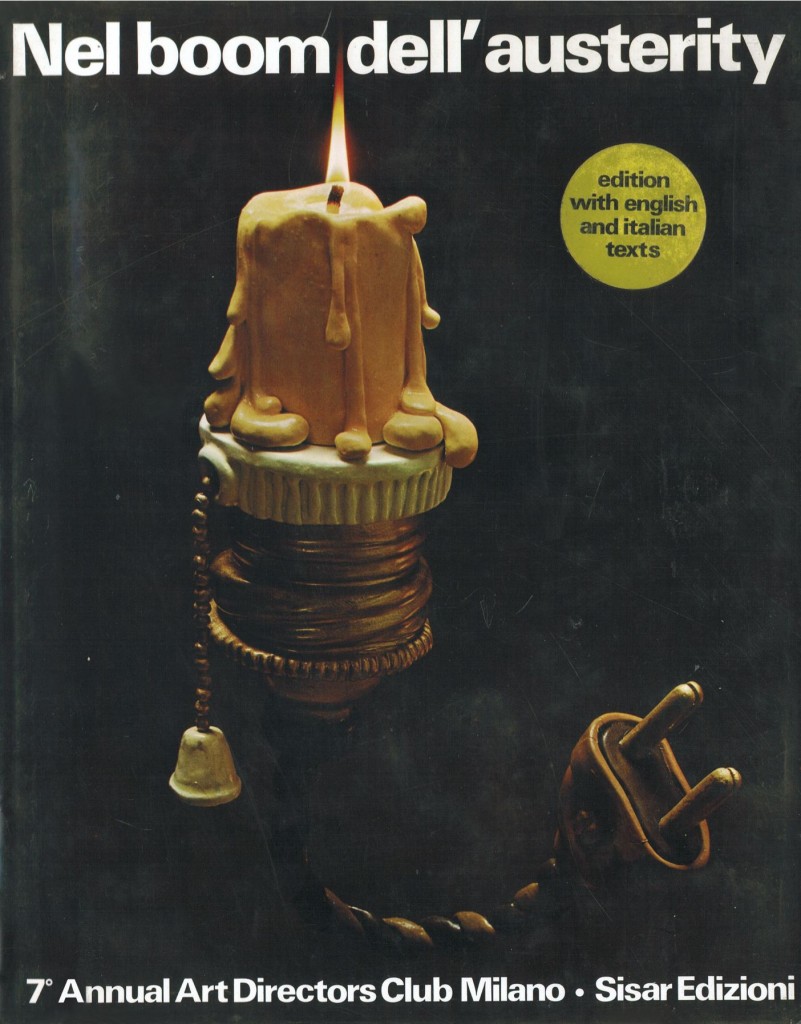

Lo stesso anno, nell’auditorium San Fedele, Luigi Montaini e il sottoscritto avevamo organizzato una proiezione di cento tv commercial americani, firmati DDB, Papert Koenig Lois, Jack Tinker & Partners, Scali McCabe Sloves, Wells Rich Green, Young & Rubicam, nomi così. Era un pienone – forse anche perché, alludendo all’accoglienza dei Caroselli e degli spot italiani ai festival stranieri, sull’invito c’era scritto “Perché ci fischiano a Cannes”. Nonostante ce l’avessi messa tutta a levare un po’ di polvere da quella congrega di mezzi pubblicitari, quel primo, vecchio Art Directors Club arrancò ancora per qualche anno: sulla copertina del loro ultimo annual, datato 1975 e intitolato «Nel boom dell’austerity», si vedeva una candela agonizzante. Come requiem della grafica travestita da réclame, non era male.

Il resto è su Bill 07.

Tag: adci, Bill 07, storia, till neuburg